パネルディスカッション

「表現の自由と平和について」

大熊/第九がここでつながってきましたねぇ。実は、この第九は抵抗の歌なんだという、実は、チェコでもあり、チリでもあり。つながってきちゃうんだなぁと思いましたけど。そうねぇ、時間延びるよね。(笑)

大熊/第九がここでつながってきましたねぇ。実は、この第九は抵抗の歌なんだという、実は、チェコでもあり、チリでもあり。つながってきちゃうんだなぁと思いましたけど。そうねぇ、時間延びるよね。(笑)(そろそろ終了予定時間に近づいているが、まだまだ終わりそうにない。)

延びるけど、今そうやって第九という話も聴きながら、ここで抵抗の音楽もやってきた。木津さん、抵抗とは別の面で音楽が活躍してしまったという、ショスタコーヴィチやワーグナーという話も、ちょっと聴きたいんですけど。

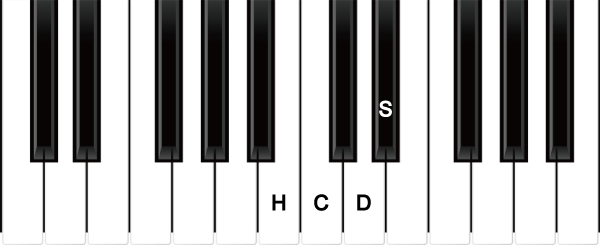

表向きには「スターリン政権すばらしい」、とくに第4楽章なんかにそういうことが書かれているんですが、実は、そこにショスタコーヴィチがただ作品を書かなかったぞという、メッセージが残されているのはなぜかということが、ひとつ言われています。それは、一番有名な第4楽章。ティンパニーが活躍する曲なんですけども、第4楽章の中にはですね、全然違う作曲家ビゼーの作曲したオペラ「カルメン」の中の一番有名な「ハバネラ」という曲。「私を信じちゃいけませんよ」という。ショスタコーヴィチは、過去の作曲家を引用して作品を作るということを、多く好んでやっていました。実はその第4楽章の中に、「ハバネラ」の「私を信じちゃダメよ」という歌詞をトランペットが演奏してるんです。そのフレーズを。そして、バイオリンが、なぜだか知らないんですが、第4楽章最後で、ひたすら「ラ」の音を弾き続けるんです。

これがなぜかと言いますと、「ラ」というのは、これ私調べたんですが、古いロシア語の発音では、「リャ」という。「リャ」というのは、「私」という意味を指すんだそうです。ですので、その「ハバネラ」の「信じちゃいけないよ」ということに「ラ」が重なる。「私を信じちゃいけないよ」という、一見「現政権すばらしい」という賛歌の内容でありながら、裏で、「何やってんだ。こいつ。音楽のことも知らないくせに。」というような皮肉を交えて演奏されたというのが、このショスタコーヴィチの5番。という作品なんです。

ドミートリイ・ドミートリエヴィチ・ショスタコーヴィチ :

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (Dmitrii Dmitrievich Shostakovich)

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (Dmitrii Dmitrievich Shostakovich)

直接的に、ヒットラーとワーグナーとは関係あるわけではありません。ただ、ヒットラー自身は、ワーグナーの音楽が大好きでありました。そういったワーグナーの音楽を信奉している人を、「ワグネリアン」という専門の言い方があります。

ワーグナーの作品を信奉していたヒットラーは、ゲッペルス宣伝大臣に頼んで、ことあるごとに、「ニュルンベルクのマイスタージンガー」であるとか、「パルジファル」とか、「ローエングリン」とか、要所要所で国民に対して何かを発表するときには、ワーグナーの曲を使って、いわば国民を半洗脳状態に追いやった部分でもあります。

実は、ヒットラーとワーグナーの関係というものが影響しているのは、イスラエル。ワーグナーは、もともと反ユダヤ主義ですので、ユダヤ人に対して非常に迫害的な考えを持っているんですけど。イスラエルにおいては、ワーグナーの音楽を演奏することが禁じられています。とは言っても、最近、2000年代に入りまして、ダニエル・バレンボイム という指揮者が、イスラエルフィルでワーグナーの音楽を演奏しました。非常にニュースになりました。賛否両論入り乱れております。いまだに、イスラエルでは、ワーグナーの音楽を演奏することは、基本的にはタブーというふうにされています。

ダニエル・バレンボイム (Daniel Barenboim/1942~) : アルゼンチン出身のユダヤ人ピアニスト・指揮者。現在の国籍はイスラエル。(出典:Wikipedia)