パネルディスカッション

「表現の自由と平和について」

大熊/じゃあ、今度は音楽から文学へということで、高鶴さんのほうにバトンを渡したいと思いますが。

大熊/じゃあ、今度は音楽から文学へということで、高鶴さんのほうにバトンを渡したいと思いますが。

自分の書いた川柳によって命を落とすこととなってしまったその人。ひょっとしたら、もうご存知の方もいらっしゃるかも知れません。鶴彬(つる・あきら)という人です。

鶴彬は、本名を喜多一二(きた・かつじ)と言います。1909年、明治42年の生まれです。石川県に6人きょうだいの次男として生まれました。6歳のときに、機織物業を営む伯父のところに養子に出され、その後、尋常小学校を卒業したあとは、伯父の家業の手伝いをします。

鶴と川柳の出会いがいつごろであったかと言いますと、現在確認されております鶴彬の一番古い作品が、大正13年(1924年)鶴彬15歳のときのものが残っておりますので、おそらくはそのあたり、あるいは少し前であったように思われます。

で、17歳のとき、伯父の家業が傾いてしまって、鶴彬はひとり大阪に仕事を探しに出かけるんです。17歳の男の子が、見ず知らずの都会にたった一人で出かけて行って、仕事を探して、自分の生活を何とか立てようとすること。どんな状況が待ち構えていたかということを、ほんのちょっと、よかったら想像してみてやってください。

おそらく彼は、働くということはどういうことであるのか、お金がないということはどういうことであるのか、理不尽な目に遭って、それが理不尽だということが分かっていながら、そこから逃れられないということはどういうことであるのか、そうしたことを、全身に刻みつけたのだと思います。

この経験は、そのあと彼が川柳作家として、川柳を書く人間として生きていく上で、大きな指針となりました。

生活の困窮は、ずうっと続いていたようです。苦労して、日雇い労務者の群れに混じって働いたこともありました。そういうことをしながら、彼は川柳を書き、評論を書き、ときには川柳結社の編集を担ったりいたしておりました。

時代は下って、昭和12年(1937年)10月、まわりの川柳関係者の尽力により、彼は、やっと、木材新聞社という業界紙が当時あったのですが、そこの一隅に仕事を得ます。

ほっとしたのも束の間、その2か月後、出社した鶴彬を待っていたのは、特高警察でした。

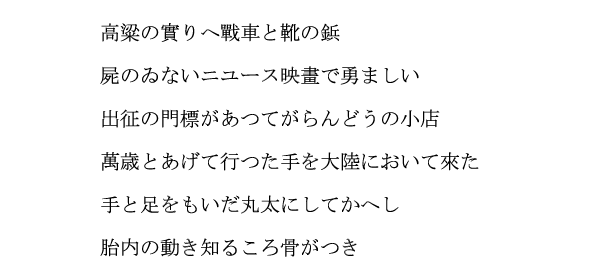

当時、鶴彬は、「川柳人」(せんりゅうじん)という名前の川柳誌と深く関わっておりまして、句を書いたり評論を書いたりするだけでなく、編集を一手に引き受けて作業していたのです。特高警察が目を付けたのは、その直近に発行された「川柳人」昭和12年11月15日発刊の号でした。その内容と、そこに載せた鶴彬の6句。これが特高の目に留まるところとなり、治安維持法違反であると断定した彼らは、鶴を拘束するに至ったのです。

当時の川柳界の潮流といたしましては、残念ながら鶴のような行動を取っていた人、そういう句を書いていた人というのは、ほんのひと握りでした。ほどんどの結社、ほとんどの川柳を書いている人が、残念なことに、時代精神が指し示す方向へと、雑誌を作り、川柳を書くということをしていたのです。

そうでしょうか。私はそうは思いません。

丹精込めて、せっかく育て上げた高粱(こうりゃん)を戦車によって踏みにじる。こんなことが、一体どこで起きているのか。高粱という植物を出したことによって、それが句の中にはっきりと示されています。そんなところまで出向いて行って、そんなことをする。それって、いいことなのだろうか。そんな問いかけが聞こえてくるように思います。

これは、ひと言で言えば情報操作ということです。皇軍兵士がよれよれになって、泣き出しながら、「助けてくれ。助けてくれ。」って言いながら死んで行くような様。そういうものは、フィルムにたとえ撮ってあったにしても、編集の段階で全部カットされて、公衆の面前には触れません。

たった1枚の紙切れで、一家の担い手であった人が、かっさらわれて戦地へ送られる。そういうことが全国中で起こっていました。あとに残された家族はどうなるのでしょう。賑やかだったお店は、今はもう、がらんどうの小店になっている。この句が訴えかけているのは、ひとつの、そして大勢の日本人にそのとき起こっていた物語なんです。

出征兵士を見送るときには、みんな万歳万歳と三唱しました。万歳の声に応えるかのように、万歳と両手を挙げて大陸へ渡った兵士は、その手を大陸に置いてこざるを得ないような体になって戻ってきました。一家に担い手であるどころか、着替えひとつするにしても、他人様(ひとさま)の手を煩わせなければならないような身になって戻ってきた兵士。彼は、それからどうするのでしょうか。そして、彼を迎えた家族は、どうなるのでしょうか。

今度の兵士が失ったのは、両腕だけではありません。両腕・両脚すべてをなくして、戻ってきた兵士の姿。それが書かれています。ただ、気を付けなければいけません。この句が描いているのは、「両手・両足をなくして帰ってきた兵士」ではないのです。「両手・両足をもがれた丸太にされて返されてきた兵士」なのです。自分以外の如何ともしがたい力が、そこには存在していた。そのことをはっきりと示唆する表現です。返されてきたんです。誰に、何故に、何の権利があって。この句が問いかけ ているのはそういうことです。

出征兵士の奥さんは身重であったようです。お腹の中で赤ちゃんが動く。「ああ、あの人の子どもが、こんなところでこんなに元気に育っている。せめてこのことを戦地にいるあの人になんとかして伝えたい」と彼女が思ったその日、その人の許に届いたのは、夫の訃報でした。

私、違うと思うんです。戦争反対にしても、戦争賛成にしても、そういう思想を誰かに植え付けるために書かれた作品とは、まったく違う次元で書かれたようなもののように思います。何かしら、とてつもない大きな出来事。見逃しがたい出来事が自分の目の前に起こっている。そのことに気づいたひとりの人間が、気づいたひとりの人間として自分の心に兆(きざ)したものを、ことばにして外に出した。そんなふうにして書かれた作品のように思います。でも、そう思ってくれる人は、特高警察にはひとりもいませんでした。

拘束から9か月。昭和13年(1938年)8月、鶴彬は、収監されていた 野方警察署 で赤痢に罹ります。移された 豊多摩病院 で翌月9月14日、帰らぬ人となりました。収監を解かれないままの、ベッドに手錠でくくりつけられたままの死でした。

野方 (のがた) 警察署 : 東京・中野区の警察署。

豊多摩 (とよたま) 病院 :かつて新宿区にあった伝染病を専門に扱う病院。1966年(昭和41年)3月に閉院。

けれど、そうしたことを選ぶことを、鶴彬は、潔(いさぎよ)しとしませんでした。おそらく、もしここで自分が曲げてしまったら、あの日語った自分のことばが嘘になってしまう。あのとき書いた自分の川柳が嘘になってしまう。そう思って鶴彬は耐えたのだと思います。これが、私たち川柳にいる者の、そして川柳という文芸が持っている、ひとつの重い事例です。(会場から拍手)