パネルディスカッション

「表現の自由と平和について」

大熊/先ほど、鶴彬さんの作品の中で、「屍のゐないニユース映畫で勇ましい」というのがありましたけど、それを聞いて頭に思い浮かんだのが、湾岸戦争とか、あのときの風景。あるいは、イラク、アフガンの戦いでも、兵士が死ぬというような映像はあまり見せないというか、なんか高射砲で弾が飛び交っている映像だけが見えていて、人が死ぬ姿というのは、あんまり見なかったなぁというのを、ちょっと覚えているんですけど。そういう点では、いろいろなところを取材させてきた伊藤千尋さん。今、音楽、文学と話を聴きましたけ ど、社会変革のその瞬間にも立ち会った機会が何度もおありだと思いますけど、今二人のお話を聴きながら、いかがでしょう。

大熊/先ほど、鶴彬さんの作品の中で、「屍のゐないニユース映畫で勇ましい」というのがありましたけど、それを聞いて頭に思い浮かんだのが、湾岸戦争とか、あのときの風景。あるいは、イラク、アフガンの戦いでも、兵士が死ぬというような映像はあまり見せないというか、なんか高射砲で弾が飛び交っている映像だけが見えていて、人が死ぬ姿というのは、あんまり見なかったなぁというのを、ちょっと覚えているんですけど。そういう点では、いろいろなところを取材させてきた伊藤千尋さん。今、音楽、文学と話を聴きましたけ ど、社会変革のその瞬間にも立ち会った機会が何度もおありだと思いますけど、今二人のお話を聴きながら、いかがでしょう。

1989年の東欧革命。東ヨーロッパの独裁政権が次々に倒れて行った。そのとき、僕、まずベルリンの壁を取材に行って、そのあとチェコに入ったんです。チェコで、当時革命の進行中でした。僕が行ってる最中に、革命が成功しちゃったんです。それは、89年12月10日だったです。革命成功集会が開かれたんですよ。12月10日午後2時です。首都プラハの中心部の広場に、30万人が集まった。30万人という人って、なかなか見る機会がないじゃないですか。ものすごい人がいたんです。そこの現場に行ったんです。

午後2時になりました。僕の目の前にビルがそびえてて、その4階のバルコニーに、マイクがいっぱい立っていた。そこに、まあ、政治家が出てきて演説をするんだろうなぁと思ったんですよ。そこに出てきたのは、女性だったです。しかも、ひらひらのドレスを着て。これにびっくりした。

なぜびっくりしたかって。零下10度ですよ。めちゃめちゃ寒いんですよ。

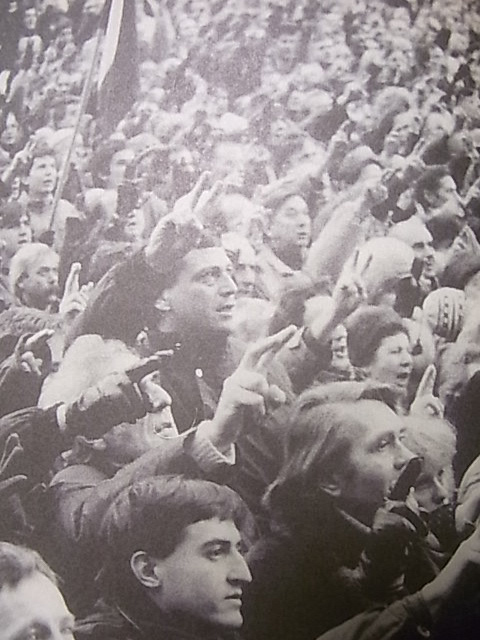

その女性が、いきなり両手を広げて、歌を歌い始めた。チェコ語の歌ですから、何を言ってるのか分からないので、ぽかんと見てました。その女性を、僕のまわりの30万人が見たときに、僕が見たそのときの光景を写真に撮ってありますから、ここで、ちょっと見てください。【右写真】

その女性が、いきなり両手を広げて、歌を歌い始めた。チェコ語の歌ですから、何を言ってるのか分からないので、ぽかんと見てました。その女性を、僕のまわりの30万人が見たときに、僕が見たそのときの光景を写真に撮ってありますから、ここで、ちょっと見てください。【右写真】僕のまわりには、30万人がみんな手袋をとって、右手を高々と挙げてVサインしたんです。

チェコの人々って、スラブ系の民族で、肌が抜けるように白いんですけども、その白い肌が、零下10度の寒さの中で、どんどんピンク色に変わって行くんですよね。僕の目には、白いVの字の花が、30万の花がピンクの染まって行くような。そういうふうに見えた。で、まわりにいる人が、みんな涙を流しながら、このVサインを長い長い間、降ろそうとしないんですよ。

一体この歌を歌ってる人は、何者なんだ。なんでみんなVサインしてるんだ。訊いたんですよ。そしたら、今歌を歌ってる人は、この20年間歌を禁じられた元・歌手だと言うんです。

1989年の21年前、1968年にプラハの春という事件があった。当時、チェコはソ連の傘下にありました。そのチェコで自由な政権が生まれた。ドプチェクという政権です。そこに当時のソ連が軍事介入して、戦車で、彼らを踏みにじって、そしてソ連べったりの政権を作った。このとき、チェコの多くの人は、諦めました。もうしょうがないんだと。今はもうソ連の傘下にあるんだから、ソ連の言うこと聞かなきゃいけないんだ。と多くの人が諦めた。でも、諦めない人がいたんです。そのひとりが歌手です。当時27歳のマルタ・クビショヴァ(Marta Kubišová)という歌手だった。この人、当時チェコで一番有名な歌手だった。チェコのレコード大賞にあたる「金のヒバリ賞」というのがありますけど、それを2年連続で取っていた、チェコで一番有名な、そして未来を持つ。そういう女性歌手が、彼女は自分のステージで、聴衆に訴えた、「みなさんおかしいと思わないか。なぜ私たちの国の政治を、私たちで決められないのか。おかしいと思いませんか。」そういうことを言って、歌を歌っていた。

これに対して、新しくできたソ連べったりの政権は、彼女に圧力をかけました。「歌手は歌だけ歌ってりゃいいんだ。政治批判なんてもってのほかだ。これ以上政府を批判したら、歌を歌えなくさせてやる。」と脅したんですよ。でも、彼女は歌った。

その結果、彼女は舞台に立てなくなってしまった。それから20年ですよ。その間、彼女は新しい仕事を探して。その仕事を探すのも大変だった。彼女を雇えば、反政府派というふうにレッテルが貼られるわけですから。どこも彼女を雇ってくれない。下町の小さな会社でコピー取りをやりながら、それでも彼女は反政府の声を上げてたんです。その彼女が、今20年ぶりに、みんなの前で歌を歌ってるんですよ。

もう頭は白髪になっている。マルタ・クビショヴァという名前を知らない人だっている。若者はいっぱい。でも、その歌声を聴いて、あれはマルタだ。20年間屈しなかった人だという声が、わあっと伝わって行く。そういう中で、誰かがひとり手袋をとって、Vサインしたんですよ。そのVサインが、30万にあっと言う間に広がって行きます。僕、今まで見た中で一番美しい光景ですよ、これが。

このとき僕のすぐ横で、小さな男の子を肩車して聴いている男の人がいました。集会が2時間はかけて終わったあと、この人に訊いたんです。「あなた何者ですか?」彼は、チェコフィルハーモニーの弦楽の奏者でした。彼はこう言った。「これまでチェコには、2つのことばがあった。家の中では語れる本音。家を一歩出たらこれしか語れないという、そういう建前。今まで、建前しか言えなかった。でも、きょうからは本音を語れる。これが一番嬉しい。」それを、この6歳になる息子の目に焼き付かせておきたいと思って、彼は2時間もずうっと6歳の息子を肩車していました。

この革命の時期、僕は2週間チェコにおりましたけど、そのときに街中で必ず聞こえてきたのが、スメタナの音楽でした。「モルダウ」です。(モルダウの有名な一節をハミング)このスメタナという音楽家。彼も、この音楽に祖国、すばらしい祖国、自由な祖国という思いを込めた。これを音楽大学の学生が、街頭で演奏して、そこにみんなが募金する。その募金がビラの資金になる。そういうことをやっていました。

そのとき、記者会見が開かれました。記者会見が開かれた場所は、劇場です。ちょうど、きょうみないなこういうところです。その改革を進める人が壇上に並ぶ。僕たち外国から来た記者は、みなさんのように席に座って、そこで質問したりするんです。劇場革命というふうに当時は言った。本当にもう芸術が革命を進めて行くのだと思った。さらに集大成として、12月14日にコンサートが開かれたんですね。チェコの首都プラハのスメタナホールで、チェコフィルハーモニーがやったのが、ベートーベンの「歓喜の歌」だったです。カーテンコールが「4回」あったです。(会場から笑い)拍手が20分間鳴り止まなかったです。もう、演奏しているチェコフィルハーモニーの人々も、歌ってる人も、そして聴いてるわれわれも、みんな涙流してました。こういう場面。表現の自由こそ大事なんです。

思えば、政治って、食べ物を安心して食べられる。と同時にその同じ口で、安心して物ごとを喋れる、主張できる。政治って、口ですよ。安心して食べられて、安心して発言できる。それが揃っていて初めて、政治らしい政治って言えるじゃないですか。その安心してものを言えるということを、

多くの政権は封じようとした。でも、封じられなくて立ち上がるという人も見たんですね。

多くの政権は封じようとした。でも、封じられなくて立ち上がるという人も見たんですね。(コーディネータの大熊さんに向けて)もうちょっと(喋っても)いいのかな?(笑)

同じようなことを感じたのが、南米のチリだったんですね。僕は南米の特派員で赴任した当時のチリは、クーデターでできた軍事独裁政権だった。クーデターの時って、戒厳令が敷かれるんです。もちろん、報道は完全検閲です。そういう中でも、しかし人々は、民主主義を求める抵抗運動を起こした。その抵抗運動のテーマソングになったのが、「歓喜の歌」だったんです。第九ですよ。それは、苦悩を突き抜けて歓喜に至ろう。今ひどい時機にあるけれど、ものも言えないけど、そこでしかし頑張って、歓喜の時代、歓びの時代を自分たちの手で取り戻そうじゃないか。ということ。これがテーマソングだった。

ホテルのレストランで朝飯食いました。そのとき、ボーイさんがこの第九を口ずさみながら、僕の朝飯持ってくるんです。昼間タクシーに乗ったら、運転手さんが、この第九をハミングしながら運転するんですよ。夕方街歩いてたら、失業した青年が、オカリナを売ってた。これを、第九を吹きながら売ってるんです。朝からずっと第九ばっかり聞いてたもんで、この青年に訊いたんですよ。「なんで第九ばっかり吹くんだ。」第九が、反戦、民主化抗議行動、反軍政抵抗のテーマソングになっている。われわれは今この苦しい時代。しかし、何か発言しなければいけない。黙っていたらダメなんだ。諦めちゃダメなんだ。何か主張することが大事なんだ。何もできなくても、歌は歌える。ハミングできる。だったら、それをやろうというんで、この第九をみんな何かしらやった。ということがありました。(会場から拍手)