・ステージプログラム

◇ 子どもたちによる開会宣言

司会: 田部谷道子(たべがい・みちこ)さん

◇ 琉球舞踊

玉城流喜天の会・宇夫方路琉球舞踊研究所

玉城流喜天の会(たまぐすくりゅうきてぃんのかい)による琉球舞踊 「四つ竹」 が開幕を飾りました。同じ歌詞で楽しい曲調になる南嶽節(なんだきぶし)の2曲をご披露いただきました。

◇ ごあいさつ

こまえ平和フェスタ2015実行委員長 大熊 啓 (おおくま・あきら)

◇ 狛江市平和都市宣言朗読劇

◇ 朗読

岩崎京子作 「火の壁をくぐったヤギ」

箕浦康子(みのうら・やすこ)

◇ 講演

「おばあちゃんのおはなしきいて」

岩崎京子(いわさき・きょうこ)

岩崎京子さんは、“おともだち”の大熊啓実行委員長と一緒に登場されました。

~ 休 憩 ~

◇ 証言

7歳の東京大空襲

伊藤幸恵 (いとう・ゆきえ)

九死に一生を得た体験を語っていただきました。

地図をクリックすると拡大します。

「7歳の東京大空襲」 を全文掲載していますので、ぜひお読みください。

司会アナウンス/第二部の始めは、狛江市の元和泉にお住まいの伊藤幸恵(ゆきえ)さんの証言 「7歳の東京大空襲」 です。伊藤さんは 「この文章は昭和20年3月10日の東京大空襲を挟んで前後の出来事を、7歳だった私が見たり聞いたり感じたことを思い出しながら書きました」 とおっしゃっています。

両国国技館も近く相撲部屋もあり、寿座という芝居小屋もあるような下町だった。今、震災慰霊堂と呼ばれている当時の被服廠や安田公園も、幼かった私たちにとっての遊び場だった。昭和19年に外手(そとで)国民学校に入学したが疎開する生徒が多くなり、クラス替えがあったりであまり勉強した覚えがない。教室の下に防空壕が作られたり、学校の周りの家が取り壊されたり、近くの公園では大人たちが防空訓練のバケツリレーをするのを見物していたりした。また、大通りにも防空壕が作られ、家の畳を上げて床下にも防空壕のようなものを作ったが、三軒長屋の床下なので、隣と顔を見合わせるような粗末なものだった。

両国国技館も近く相撲部屋もあり、寿座という芝居小屋もあるような下町だった。今、震災慰霊堂と呼ばれている当時の被服廠や安田公園も、幼かった私たちにとっての遊び場だった。昭和19年に外手(そとで)国民学校に入学したが疎開する生徒が多くなり、クラス替えがあったりであまり勉強した覚えがない。教室の下に防空壕が作られたり、学校の周りの家が取り壊されたり、近くの公園では大人たちが防空訓練のバケツリレーをするのを見物していたりした。また、大通りにも防空壕が作られ、家の畳を上げて床下にも防空壕のようなものを作ったが、三軒長屋の床下なので、隣と顔を見合わせるような粗末なものだった。

初めて近くに焼夷弾が落ちてきたのは昭和20年2月の中頃だった。子どもたちは近くの焼夷弾の落ちていないところに避難したが、大人たちは日頃の防火訓練のように隣組の協力で火を消し止めることができた。その後、家々の窓ガラスに油のようなものが付いているのをたくさん見かけるようになった。これは後で知ったのだが「ナパーム弾」というゼリー状の油脂ガソリンだったそうだ。「あれをパンにつけて食べたら旨そうだ」と話す人もいた。

初めて近くに焼夷弾が落ちてきたのは昭和20年2月の中頃だった。子どもたちは近くの焼夷弾の落ちていないところに避難したが、大人たちは日頃の防火訓練のように隣組の協力で火を消し止めることができた。その後、家々の窓ガラスに油のようなものが付いているのをたくさん見かけるようになった。これは後で知ったのだが「ナパーム弾」というゼリー状の油脂ガソリンだったそうだ。「あれをパンにつけて食べたら旨そうだ」と話す人もいた。

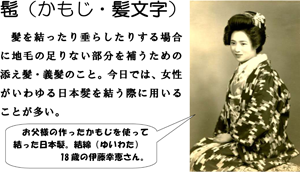

父は指先が大切なかもじ職人だったのが、手に大火傷をしたため仕事ができるようになるまでに何年もかかり、苦労をしながら私たちを育ててくれた。その上、毎月一冊ずつ本を買ってくれた。講談社の幼年クラブ、少女クラブ、小説と年齢ごとに変わっていったが、私は今でも少女クラブに乗っていた蕗谷虹児(ふきや・こうじ)の口絵を持っている。美しいものが少ない時代にその絵は楽しい夢を見せてくれた。「ああ無情」 のコゼット、「アルプスの少女」 のハイジ、「たけくらべ」 の美登利・・その他みな可愛く美しい。それらは敗戦後の苦しい生活の中での両親の愛情の賜物として大切にしている。

父は指先が大切なかもじ職人だったのが、手に大火傷をしたため仕事ができるようになるまでに何年もかかり、苦労をしながら私たちを育ててくれた。その上、毎月一冊ずつ本を買ってくれた。講談社の幼年クラブ、少女クラブ、小説と年齢ごとに変わっていったが、私は今でも少女クラブに乗っていた蕗谷虹児(ふきや・こうじ)の口絵を持っている。美しいものが少ない時代にその絵は楽しい夢を見せてくれた。「ああ無情」 のコゼット、「アルプスの少女」 のハイジ、「たけくらべ」 の美登利・・その他みな可愛く美しい。それらは敗戦後の苦しい生活の中での両親の愛情の賜物として大切にしている。

◇ 合唱構成

「ぞうれっしゃがやってきた」

合唱: 市民公募による平和フェスタ合唱団

◇ 全員合唱

狛江市の歌 「水と緑のまち」

・平和を願う展示プログラム